本記事は、もともと2021年7月に「求人ボックス vs Indeed」というテーマで投稿したものでした。その後、2024年5月にも一度リライトしましたが、わずか1年でIndeedをはじめとした求人サイトの仕様が大きく変化。時代の流れとともに求人媒体の使われ方も変わってきたことを受け、2025年5月の最新情報に合わせて再度内容をアップデートしました。

あれから4年。求人業界では「アグリゲーション型求人サイト(複数の求人情報を収集して表示する仕組み)」の仕様や運用方法が着実に変わってきました。それに伴い、求人情報を発信する企業側の意識も大きく変化していると感じます。

当初はIndeedの一強時代でしたが、近年では「求人ボックス」や「スタンバイ(旧Yahoo!しごと検索)」といった他のアグリゲーションサイトの存在感も増してきました。前回の記事では、勢いを感じる「求人ボックス」にスポットを当ててご紹介しましたが、今回は視点を広げ、「Indeed」「求人ボックス」「スタンバイ」の三大アグリゲーション求人サイトを横並びで比較していきます。

特に2025年4月から始まった「Indeedエントリー」の必須化(クローリング形式からの変更)など、クリック課金の発生タイミングや各サイトの新サービスにも言及しながら、最新のトピックスをご紹介します。

なお、この記事は求人・採用サイトを運営している方に向けた内容です。筆者自身の運用経験や所感をもとに書いておりますので、内容には一部主観も含まれています。実際の運用においては、媒体ごとの相性やタイミングによって効果が変わる可能性もあります。ぜひその点をご理解の上、ご自身の採用活動にお役立ていただければ幸いです。

目次

- 1 Indeedとは?-世界最大級の求人検索エンジン

- 2 求人ボックスとは?-日本人向け”に最適化された求人まとめサイト

- 3 スタンバイとは?──Yahooとビズリーチが手を組んだ求人検索エンジン

- 4 Indeed・求人ボックス・スタンバイの違いとは?──月間ユーザー数に見る“影響力の差”

- 5 Indeedの最近の動向──“直接投稿”と「Indeed Plus」で進む独自路線

- 6 求人ボックスの最近の動向──「クリック課金型」への変化と今後の立ち位置

- 7 スタンバイの最近の動向──“Yahooの後ろ盾”を活かした独自路線

- 8 課金のタイミング──3大求人まとめサイトの違いを比較

- 9 【簡単比較】

- 10 求人を取り込ませる方法──媒体ごとの連携手段を理解しよう

- 11 まとめ:Indeed vs 求人ボックス vs スタンバイ──3大アグリゲーション型求人サイトをどう使い分けるか?

Indeedとは?-世界最大級の求人検索エンジン

Indeedは、もともとWeb上に公開されたさまざまな求人情報を横断的に検索できるサービスとしてスタートしました。いわば「人材版Google」といった位置づけで、求人情報を自動的に収集(クローリング)することで、多くの求職者に活用されてきました。

しかし、近年その仕組みに大きな変化がありました。特に2025年3月末をもって、XMLフィードによる「Indeedエントリー連携」が必須になり、採用サイト(自社採用のためのサイト)が100求人、求人サイト(紹介派遣のためのサイト)が500求人、求人メディアが1求人の求人数制限ができ、審査も厳しくなりました。これにより、従来のように企業の採用サイトをクローリングして自動掲載されるケースはごく一部に限られ、現在では企業側がIndeedに求人情報を「アップロード」する方式が主流となっており、IT技術力のある会社に求人サイトを依頼している会社が対応できる状態になっています。

なお、求人のアップ方法にはいくつかの種類がありますが、その方法によっては「Indeed PLUS」にも自動連携され、リクルートが運営する他の求人メディアにも掲載される仕組みが導入されています。つまり、ただIndeedに掲載するだけでなく、より広範な求職者へのリーチが可能になっているのです。

Indeedはアメリカ発のサービスですが、現在はリクルートの完全子会社となっており、世界中で利用される「No.1のアグリゲーション型求人サイト」として確固たる地位を築いています。日本国内はもちろん、世界中の求職者と求人企業をつなぐインフラとして、圧倒的な存在感を放っています。

従来の求人サイトでは、求職者はそれぞれの求人媒体を個別に訪問し、検索しなければなりませんでした。しかしIndeedでは、企業の採用ホームページや求人サイト、ハローワークなど、複数の情報源を一括検索できるため、求職者は効率的に求人情報を探せるようになりました。

Indeedについて語り出すと、それだけで1本の記事が書けてしまうほど奥が深いサービスです。詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてみてください。

求人ボックスとは?-日本人向け”に最適化された求人まとめサイト

求人ボックスは、価格比較サイト「価格.com」などで知られる株式会社カカクコムが、2015年10月にスタートさせた求人特化型の検索エンジンです。Indeedと同様に、インターネット上にある複数の求人情報をクローリング(自動収集)し、ユーザーがまとめて検索できるように整えられた、いわゆる“求人版の検索ポータル”です。

さらに、求人ボックス独自の「求人ボックス採用ボード」を使えば、求人情報を自社のサイトを持っていなくても、求人ボックス内に直接掲載することも可能です。これは特に中小企業や採用ページを持たない企業にとって、非常にありがたい仕組みと言えるでしょう。

ユーザーに優しい日本的UI設計

求人ボックスは、検索結果ページの表示件数や画面構成なども非常に日本人ユーザー向けに設計されています。たとえば、PCでは1ページあたり最大27件の求人情報が一覧表示され、スマートフォンでは25件が表示される構成になっています。

以前は有料広告の枠が表示されていましたが、現在ではそのような広告表示はなくなり、よりシンプルで見やすいUIへと進化しています。スマートフォンでは、検索結果の中ほどに簡易検索機能や「求人ボックス転職エージェント」のバナーが表示される仕様になっています。これはカカクコムによる人材紹介サービスで、PCには表示されずスマートフォンのみに出てくるのがユニークなポイントです。

最近ではIndeed寄りの仕様に変化も

以前の求人ボックスは、検索結果の下部に「関連キーワードリンク集」や「類似エリアの求人」、「探している職種の基本情報」など、プラスアルファの情報を多く掲載しており、日本人の“細かいところまで確認したい”という気質に合った作りが特徴でした。

しかし最近では、クリックで求人の詳細がすぐに表示される仕様や、一覧下部に情報が追加される形式など、全体的にIndeedに近い仕様へと変わってきています。これにより、従来の求人ボックスらしさがやや薄れてきた印象も否めません。そのためか、Google検索結果における求人ボックスの順位が、以前ほどIndeedを上回ることが少なくなってきているように感じます。

スタンバイとは?──Yahooとビズリーチが手を組んだ求人検索エンジン

スタンバイは、2015年にリリースされたアグリゲーション型の求人検索エンジンです。求人情報に特化した“まとめサイト”であり、ユーザーがさまざまな求人サイトの情報を一括で検索できる仕組みになっています。

運営元は「株式会社スタンバイ」。この会社は、ヤフー株式会社・LINE株式会社などを傘下に持つZホールディングスと、ハイクラス転職サイト「ビズリーチ」を運営する株式会社ビズリーチが共同で立ち上げた企業です。サービス開始当初は、スタンバイはビズリーチ100%出資によるサービスとしてスタートしました。

膨大な求人情報と整理の試み

2022年1月頃には、スタンバイ上に掲載されていた求人数は約1,500万件にも達していました。ただしこの数には、同じ求人が複数掲載されている“求人の重複”も多く含まれていました。とくに有料職業紹介(いわゆる人材紹介会社)が掲載する求人には、複数の媒体を通じて同一内容が投稿されることが多く、それが全体の件数を押し上げていた形です。

その後、スタンバイ側でもこうした重複情報の整理が進み、掲載件数はIndeedや求人ボックスと同程度の1,000万件前後で安定。月間の利用求職者数も同じく約1,000万人規模と見られており、着実に求職者との接点を広げている印象です。

なお、求人の水増しを目的として同一内容を大量に投稿しているような求人サイトは、スタンバイ上から削除されたり、広告配信が停止されるなどの対応も取られています。

「Yahooしごと検索」からの統一と影響

一時期、スタンバイはYahoo! JAPANの中で「Yahoo!しごと検索」という名称で展開されていましたが、現在は「スタンバイ」に名称が一本化されています。この名称統一のタイミングでは、一時的にユーザー数が減少したように感じられましたが、現在では月間1,000万を超える利用者が安定的に利用するようになっています。

SEO(Google検索経由での流入)では求人ボックスにやや水をあけられている印象はありますが、Yahooユーザーとの親和性、独自のポジションを築いています。

柔軟な課金設定が魅力

スタンバイはクリック課金型の広告モデルを採用しており、1クリックあたり20円〜1,000円の範囲で課金単価を自分で設定できます。この“クリック単価の調整ができる”という点は、運用面で柔軟性があり、Indeedと比較しても使いやすいポイントのひとつと言えるでしょう。

Indeed・求人ボックス・スタンバイの違いとは?──月間ユーザー数に見る“影響力の差”

求人情報を探す際、今や多くの求職者が利用しているのが「アグリゲーション型求人サイト」です。その代表格が、Indeed、求人ボックス、そしてスタンバイの3サービスです。

まず注目したいのは、「ユーザー数の違い」です。

2025年現在、Indeedの月間ユーザー数は約3,500万人と圧倒的な存在感を誇っています。これに対し、求人ボックスは約1,100万人、スタンバイも1,000万人超と、いずれも十分に規模の大きなサイトではあるものの、Indeedには約3倍以上の差をつけられているのが実情です。

求人ボックスやスタンバイは、それぞれ独自の強みを持っていますが、単純な「集客力」という点では、やはりIndeedが頭ひとつ抜けているといえるでしょう。

では、最近のIndeed・求人ボックス・スタンバイは、それぞれどのような進化や変化を遂げているのでしょうか?以下では、それぞれの特徴や最新動向を踏まえ、より深く掘り下げていきます。

Indeedの最近の動向──“直接投稿”と「Indeed Plus」で進む独自路線

ここ最近、Indeedは大きな変革期を迎えています。最も注目すべきは、「Indeed Plus」の本格始動と、従来型の求人サイトへの求職者誘導の廃止。そして「Indeedエントリー」への対応遅れにより、その移行が2025年6月末まで延期された点です。

この変更により、新規のIndeedエントリー対応(XMLフィードによるクローリング)は基本的に受け付けは行いますが現時点(2025年6月)ではIndeedのリソースの問題により、実装が遅れています。これは一見、ユーザーの利便性を重視した動きのようにも見えますが、実際は求職者をIndeedの外へ逃さず、自社プラットフォーム内で完結させるための戦略的な判断だと考えられます。

今後は「Indeed Plus」と「直接投稿」が主流に?

この流れを受けて、今後は「Indeed Plus」や「Indeedエントリー」など、Indeed内で完結する掲載方法、あるいは「AirWORK(ATS)」経由の直接投稿を利用する企業が増加していくと予想されます。特に、Indeedが重視しているのは「直接投稿によるエンドクライアントの可視化」です。これにより、求職者データと企業情報の一元管理を行い、より高度なマッチングが可能になるためです。

一方、他社が提供するATS(採用管理システム)とIndeedの連携については、情報の透明性や制御の面で課題があり、今後は重要度が下がる可能性があります。つまり、今後Indeedで成果を出したい企業は、AirWORKまたは直接投稿を積極的に活用するのが得策で掲載の手間をかけたくないのであれば、「Indeedエントリー」を使ったクローリングといえるでしょう。

無料掲載での集客は年々厳しく

かつては、無料で掲載するだけでも十分に応募を集めることができたIndeedですが、今ではその状況も変わりつつあります。求人広告主の増加により、求職者獲得競争が激化。無料表示枠では十分な露出を得られず、有料広告を出稿しなければ成果が出にくくなってきています。

さらに、表示アルゴリズムの変更や求人項目の追加により、求人内容の定期的な更新・改善が求められるようになりました。特に「直接投稿型」の掲載においては、求職者に見てもらうための工夫が一層重要になっています。

「Indeed Plus」で求人の幅をカバー

「Indeed Plus」の開始により、従来ではアプローチしづらかった求職者層にもリーチできるようになりました。これにより、Indeedはより多様なニーズに対応できる“最強の求人メディア”へと進化しています。

ただし、求人の掲載数が増えるにつれ、同一求人が重複表示されるケースも散見されるようになっています。とはいえ、Indeed Plusに広告予算を投入する企業が増えることで、結果的にその効果が他の求人──たとえば人材紹介会社の掲載求人──にも波及し、間接的に応募が発生するという副次的なメリットも考えられます。

このように、Indeedはかつての“求人検索エンジン”から、完全に「採用プラットフォーム」へと舵を切りつつあります。運用にはこれまで以上に戦略性が求められますが、そのぶん成果につながる可能性も大きく広がっているのです。

求人ボックスの最近の動向──「クリック課金型」への変化と今後の立ち位置

求人ボックスもここ最近、大きな仕様変更が行われました。従来は、ユーザーが検索結果から求人をクリックすると、外部の採用サイトへ直接誘導する仕組みでしたが、現在では求人ボックス内に求人情報を表示し、応募のタイミングで外部サイトへ移動する形式に変更されています。

この仕様は、まさにIndeedと同様の流れ。クリック課金型の広告モデルが採用され、ユーザーが求人をクリックした時点で課金が発生します。とはいえ、クリック単価を自社で調整できるのは、利用する側からみると大きなメリットです。

求人ボックスを選ぶ理由とは?

最近では、Indeedの広告費が高騰していることもあり、「他に良い選択肢はないか」と探している企業が増えています。そんな中で、求人ボックスに注目が集まっているのは自然な流れかもしれません。

また、Indeed・スタンバイ・Google広告など、すべての媒体で広告単価が上がってきており、どこで出しても“確実に成果が出る”とは言い切れない状況になっています。国内の求職者数には限界があるため、各アグリゲーションサイトは「いかに自社プラットフォーム内でユーザーを囲い込むか」に注力しています。

求人ボックスは、月間ユーザー数が約1,000万人に達しており、これはすでにマイナビと並ぶほどの規模感といえるでしょう。利用者が増える中、求人ボックス側も広告運用やUI改善に積極的に取り組んでいる印象があります。

「追いつけIndeed」戦略?それとも独自進化?

ここ1年の求人ボックスを見ていると、まるでIndeedの後を追うような動きが目立ちます。テレビCMを投入し、SEOにも力を入れるなど、露出の拡大に本腰を入れてきました。運営元のカカクコムは非常に堅実で優秀な企業ですから、この地盤を固めるまでにしっかりと時間をかけてきたことがうかがえます。

また、検索結果ページには、地域別の情報や職種の平均年収など、求職者にとって役立つ情報が下部に表示される構成となっており、検索中に自然に「地域リンク」へ誘導される工夫も見られます。ただ、ここまでくると、見た目や機能的にはIndeedとの違いをあまり感じなくなってきているのも事実です。

売上は好調だが、安定運用には“工夫”が必要

求人ボックスの売上は伸びています。これは、クリック課金タイミングの変更に加え、Indeedで思うように成果が出なかった企業が、求人ボックスやスタンバイに広告出稿先を移していることも大きな要因です。

ただし、CPA(1人の求職者を獲得するための広告費)は全体的に高くなってきており、安定した成果を出し続けるのは簡単ではありません。実際、広告開始直後は応募が集まるものの、その効果が長続きしないという声も聞かれます。

職種によっては、多くの応募を集めるのが難しい場合もありますが、うまく運用すればCPAを抑えながら効果的に集客できることもあります。つまり、求人ボックスは“使い方次第”で結果が大きく変わる媒体なのです。

今後、求人ボックスがIndeedとの差別化にどのような工夫を凝らしていくのか、引き続き注目していきたいところです。特に広告運用の視点からは、「単価調整の柔軟さ」「UIの改善」「情報提供の細やかさ」といったポイントをうまく活かしていくことが、成果につながる鍵となるでしょう。

スタンバイの最近の動向──“Yahooの後ろ盾”を活かした独自路線

スタンバイは、求人情報をまとめて検索できるアグリゲーション型求人サイトの一つですが、Indeedの「直接投稿」や求人ボックスの「採用ボード」のような自社内での掲載管理機能は持っていません。そのため、採用サイトを持たない企業は、ATS(採用管理システム)経由での掲載が前提となります。

SEOでは後れを取るが、Yahooとの連携が強み

検索結果での表示については、Yahoo! JAPANではスタンバイが優先表示される傾向にあります。これは親会社のLINEヤフー株式会社との関係が大きく影響しており、Yahoo検索では広告の次にスタンバイが表示されるケースが多く見られます。

一方で、Google検索からの流入については、SEOの面でIndeedや求人ボックスに劣っている印象が否めません。実際、Googleが日本の検索シェアの約80%以上を占めており、Yahooは約10%程度に留まっているため、スタンバイの集客はポータルとしてのYahoo依存が強いのが現状です。

とはいえ、Yahoo! JAPAN全体の月間アクティブユーザー数は約8,500万人(2023年時点)。その中でスタンバイの月間ユーザー数も1,000万人を超えており、これは無視できない規模感です。特に、ニュースやメール、ショッピングなど多様なサービスの中で「仕事探し」の導線として存在できるのは、スタンバイの大きな利点です。

新着求人が少ない構造的な課題

スタンバイには、採用ボードのように“直接求人を投稿できる仕組み”がないため、新着求人の流入がやや鈍くなりやすい傾向があります。掲載されている求人の多くは、大手人材紹介会社や派遣会社によるもので、内容が固定化しやすく、新鮮な情報が少ないのが実情です。

そのため、同じ求人にタイトルだけを微調整して再掲載するといった“掲載数を水増しする行為”も一部で行われてきました。Indeedではこうした行為は厳しく取り締まられていますが、スタンバイや求人ボックスでは、かつては比較的寛容な対応でした。

しかし、求職者にとって意味のない情報が増えると離脱につながるため、スタンバイ側も近年は取り締まりを強化。同一企業による重複求人の無料掲載を制限し、全体の掲載数を絞る方針へと舵を切っています。これにより、全体の新着求人数が減少し、CPA(1人の応募獲得コスト)は上昇傾向にあります。

結果的に、SEO評価もやや下がり、求人ボックスが検索上位に表示されやすくなるという現象が見られるようになりました。

今後の展開──「Yahooしごとカタログ」で再浮上なるか?

スタンバイは現在、テレビCMのような大規模なマス広告は控えており、Web広告を中心とした集客にシフトしているようです。しかし、**Yahooとの連携を活かした新サービス「Yahoo!しごとカタログ」**の展開が注目されています。

このサービスは、「会社の口コミ」と「求人情報」を一体化して掲載する新たな仕組みで、企業選びを重視する若年層の求職者に響く可能性があります。スタンバイの求人がこのサービスと連携して掲載されているため、Yahooポータル経由での導線強化とブランド認知の向上が期待されています。

総じて、スタンバイは「Yahoo経由で仕事を探す人」に対しては強い影響力を持つ求人サイトです。今後は、「直接投稿ができない」という構造的な弱みをどうカバーしていくか、そしてYahooという大きなプラットフォームをどう活かすかが、継続的な成長の鍵になるでしょう。

課金のタイミング──3大求人まとめサイトの違いを比較

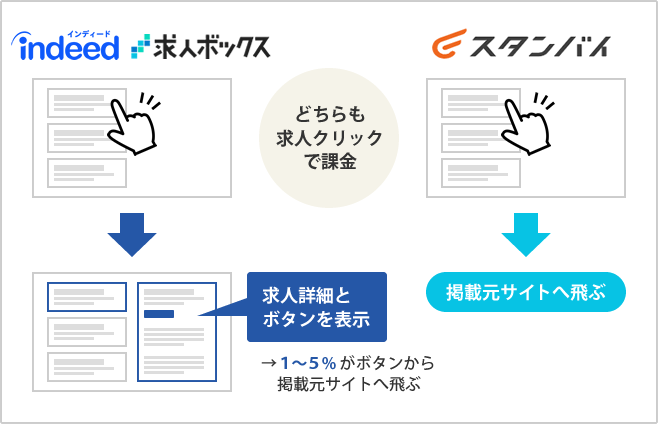

Indeed・求人ボックス・スタンバイはいずれも「クリック課金型」の広告モデルを採用しています。つまり、求職者が求人をクリックした時点で課金が発生する仕組みです。

しかし、クリック後の遷移や表示方法には各サイトで違いがあり、これが広告の効果(特にCPA=応募単価)に大きな影響を与えます。ここでは3サイトそれぞれの課金タイミングと、クリック後の動きについて解説します。

■ Indeedの場合

Indeedでは、クリックするとIndeed内に求人詳細ページが表示され、その後「応募先へ進む」ボタンをクリックすると、外部の採用サイトへ移動するという流れになっています。

つまり、1クリック目ではあくまでIndeed内での情報確認のみ。実際に求人サイトへ遷移する確率は、全体の1〜5%程度といわれています。

たとえばクリック単価が100円だった場合、100クリック=10,000円で得られる訪問者は1人〜5人程度。つまり広告費に対しての流入効果は限定的です。

■ 求人ボックスの場合

求人ボックスも現在はクリック課金制ですが、実は2021年10月以前までは、クリックすると即座に外部の求人サイトへ遷移する仕様でした。

しかし、その後仕様が大きく変更され、まずスマートフォンからクリックされた場合のみ、求人ボックス内で求人詳細が表示される形式へと変化。

さらに現在(2024年5月時点)では、PCでもスマホと同じように、求人ボックス内で詳細表示される仕様になっています。これにより、Indeedとほぼ同じ流れとなりました。

この変更によって、以前よりも採用サイトへの訪問者数が減少し、CPA(応募単価)が上昇。かつては「低コスト運用が可能な媒体」として人気だった求人ボックスですが、最近ではIndeedの方が応募につながりやすいという評価も増えています。

ただし、求人ボックス内で詳細を見た上で、採用サイトまでたどり着く求職者は応募意欲が高い傾向があります。掲載元では応募フォームをすぐに表示できる設計にすることで、登録率アップが期待できます。

今後は、Googleアナリティクスなどを活用してクリック後のユーザー行動をしっかり分析し、改善していくことが重要になってきます。

■ スタンバイの場合

スタンバイもクリック課金型ですが、2021年時点では唯一「クリック=即遷移」という形式を維持していたサイトでした。つまり、クリックと同時に求人掲載元のサイトへ移動できるため、100クリック=100人の訪問者という理想的な状態が実現可能だったのです。

これは、求人サイト側のアクセス数を増やし、CPAを抑える上でも非常に大きなメリットでした。

しかし現在では、スタンバイも仕様を一部変更し、クリック後に必ずしも求人サイトへ遷移するわけではなくなっています。一部の求人のみ外部遷移が可能で、それ以外はスタンバイ内での表示に留まるケースも出てきました。

この結果、求職者は「また別のサイトで個人情報を入力するのは面倒」と感じるようになり、応募完了率が下がり、以前のようなCPAの低さが維持できなくなってきています。

とはいえ、今でもスタンバイだけは“一部の求人で即遷移可能”という選択肢が残っているため、訪問数を重視する運用では貴重な存在です。

単なる応募数だけでなく、「求人サイトそのものへの流入」を増やしたい場合、スタンバイを活用する価値は依然としてあるといえるでしょう。

【簡単比較】

| サイト名 | クリック後の動き | 特徴・注意点 |

|---|---|---|

| Indeed | 詳細はIndeed内で表示、応募時に外部遷移 | 流入率は低いが全体応募数は多い、応募までの導線が長い |

| 求人ボックス | 現在はIndeedと同様の動き | 昔よりCPAは上がっているが、閲覧者の質は高い可能性がある |

| スタンバイ | 一部求人で即遷移あり | 訪問数を重視する運用に最適だが、最近は応募率がやや低下傾向 |

今後、クリック単価の上昇や競合激化が進む中で、どの媒体をどう使い分けるかはますます重要になってきます。単に「クリックされればいい」という時代は終わり、クリック後の動線や応募完了までの設計が、広告効果を左右するカギとなっているのです。

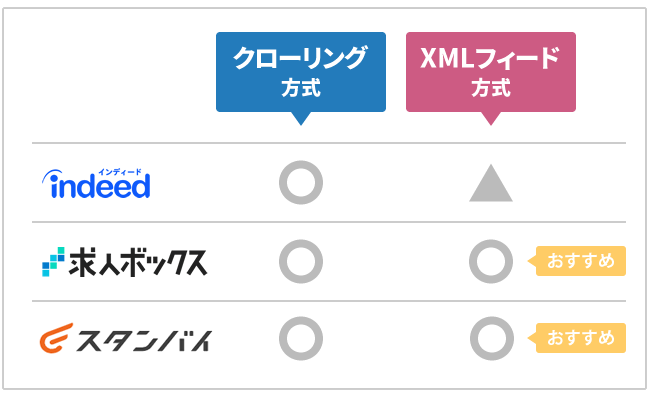

求人を取り込ませる方法──媒体ごとの連携手段を理解しよう

求人情報をWeb広告に掲載するには、まず媒体側に求人情報を取り込ませる必要があります。これには大きく分けて以下の3つの方法があります。

-

直接投稿方式

-

クローリング方式(自動読み込み)

-

XMLフィード方式(データ連携)

媒体ごとに対応方法や制限が異なるため、各サービスの特徴を把握したうえで、適切な方法を選ぶことが重要です。

Indeedの求人取り込み方法

Indeedでは、以下の3つの方法が基本的な取り込み手段となっています。

-

直接投稿(Indeedの管理画面から求人を登録)

-

連携ATS(採用管理システム経由での投稿)

-

求人サイトのクローリング(自社サイトの求人情報を自動取得)

しかし、2025年6月以降、Indeedでは「Indeedエントリー」形式の導入が必須となり、従来のクローリング方式やXMLフィード単体では新規の掲載ができなくなりました。

これは2025年6月末まででに「Indeedエントリー」未対応は掲載されません。

そのため、現在Indeedを利用する場合は、

-

直接投稿

-

Indeed連携ATS(Indeed連携ATSの中でAirワークが最も推奨)

- 求人サイトのIndeedエントリー対応クローリング(自社サイトの求人情報を自動取得)

のどちらかを選ぶ必要があります。

Airワークはリクルートが提供しており、無料で利用可能なため、コスト面でも優れています。ただし、求人数が多い人材紹介会社や派遣会社にとってはやや使いにくい面もあります。その場合は、求人サイトから直接投稿ができる仕組みを持った外部サービスの利用が有効です。

連携可能なATS(採用管理システム)は他にもいくつか存在しますが、私の個人的な見解として、Indeed側が最も重視しているのは「企業の採用状況が可視化できるATS」であり、それがAirワークのみだと感じています。つまり、他社のATSよりもAirワークが有利に扱われる傾向にあるという印象です。

実際、Airワークは唯一、Indeedのスカウト機能と連携しており、今後はAIによる求人作成支援ツールなどの新機能もこのプラットフォームから先に提供される可能性があります。

このように、今後Indeedが新たな機能や支援サービスを展開していくうえで、Airワークを利用している企業が優遇されるのは自然な流れともいえるでしょう。また、人材紹介会社はクライアントの求人を完全に把握している状況ではないのでIndeedエントリー対応クローリングを利用することをお勧めします。

求人ボックスの求人取り込み方法

求人ボックスでは、以下の2つの方法が選択できます。

-

クローリング方式

-

XMLフィード方式

ユーザー側でどちらを利用するか選択可能で、比較的柔軟な運用が可能です。

スタンバイの求人取り込み方法

スタンバイでは、新規の求人掲載は「XMLフィード方式のみ」に限定されています。クローリングや直接投稿の仕組みは用意されていません。

加えて、掲載には求人件数の最低条件が設定されています。

-

人材紹介・派遣・求人メディア系サイト:最低100件以上

-

直接採用企業(採用サイト):最低20件以上

これ未満の規模では連携が認められず、掲載予算も発生しないため、小規模サイトは対象外となります。

XMLフィードの活用ポイント

XMLフィードを利用することで、クローリング方式よりも更新頻度を高めた柔軟な連携が可能になります。例えば、急な求人内容の変更や停止対応などがリアルタイムで反映されやすくなります。

ただし、XMLフィードには明確な仕様やルールがあるため、求人サイト側に対応する機能が備わっていることが前提です。

求人サイト制作時には、以下の点を事前に確認しておくと安心です:

-

XMLフィードに対応しているか

-

求人の「キャンペーン分け」ができるか

-

複数媒体に同時連携できる仕様になっているか

今後は、XMLフィードによるデータ連携がさらに多くの求人メディアで標準化されていくと予想されます。そのため、最初から複数媒体に対応できる仕様にしておくことが、長期的な運用の成功につながります。

まとめ:Indeed vs 求人ボックス vs スタンバイ──3大アグリゲーション型求人サイトをどう使い分けるか?

ここまで、Indeed、求人ボックス、スタンバイの3大アグリゲーション型求人サイトについて、機能や最新動向を比較してきました。それぞれに特徴があり、目的や採用戦略によって「使い分けるべき媒体」であることが見えてきます。

◎ 集客力・シェアで選ぶなら【Indeed】

Indeedは月間3,500万人以上のユーザーを誇る圧倒的No.1の求人検索エンジン。求人数・応募数ともに圧倒的であり、求人広告を出す上で外せない媒体です。ただし、直接投稿や「Indeedエントリー」形式の対応が必須となり、柔軟な運用にはAirワークなどとの連携が必要になります。広告費の高騰もあり、中長期での運用設計が求められます。

◎ 柔軟性とデザインのバランスなら【求人ボックス】

求人ボックスは、カカクコムが運営する日本発の求人まとめサイト。クリック課金のタイミングがIndeedと同じでも、単価調整の柔軟さが魅力です。表示の親しみやすさや、日本人向けの細やかなUIもポイント。最近ではIndeedに近い仕様へと寄ってきていますが、中小企業や初めての求人出稿にも向いているバランス重視の選択肢といえるでしょう。

◎ Yahooユーザーを狙うなら【スタンバイ】

スタンバイは、Yahooポータルと連携した強みを持つ求人サイト。Google経由の集客ではやや劣るものの、Yahoo! JAPAN内の導線を活かせば特定の層には強い訴求力を発揮します。反面、掲載にはXMLフィードと一定数以上の求人件数が必要なため、人材紹介会社や派遣会社向けの媒体といえる側面もあります。

各サービスの使い分けが“成果の鍵”

それぞれの求人媒体には一長一短があり、「どれか1つに頼る」のではなく、職種・エリア・採用難易度によって使い分けることが最も重要です。

-

即戦力を大量に集めたい → Indeed

-

小規模な予算でテストしたい → 求人ボックス

-

Yahooユーザーとの接点を作りたい → スタンバイ

また、求人の取り込み方法(XMLフィード・ATS連携・直接投稿)への対応も戦略的に検討する必要があります。今後はAIによる求人作成支援ツールや、スカウト機能なども進化していく中で、媒体側の方針に柔軟に対応できる体制を整えることが採用成功のカギとなるでしょう。