ニュース要約

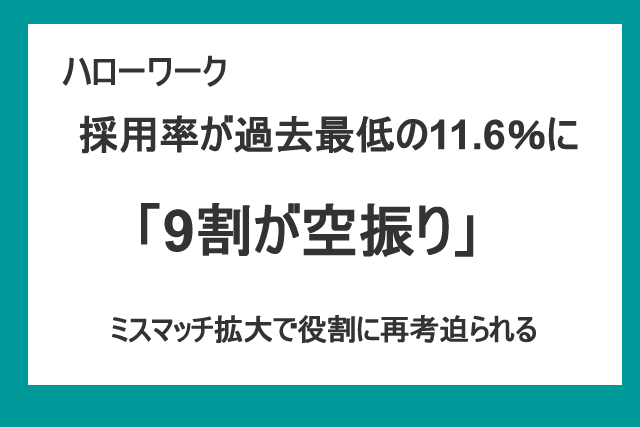

厚生労働省の最新発表によると、2024年におけるハローワークの採用割合は**11.6%**と、統計開始以来の過去最低を記録しました。つまり、ハローワークに出された求人の約9割が採用に結びついていないということになります。

この背景には、民間人材サービスの台頭と、求職者とのミスマッチの拡大が指摘されています。ハローワークは従来、現場作業やブルーカラー職の求人が多く、対して求職者はホワイトカラーや事務職志向へと変化しており、求人と求職のニーズの乖離が進んでいます。

また、求人票の情報の制約や、写真・動画といった企業情報の視覚的訴求が難しいなど、**民間求人サービスとの比較での「魅力不足」**も顕在化しています。

厚労省は2025年9月をめどに、AIを活用した職業紹介システムの導入を予定しており、求職者の希望条件に沿った求人をデータに基づいて優先提示する取り組みが開始される見込みです。

コメント

ハローワーク、採用の“9割空振り”──時代の変化に取り残されたセーフティーネット

ハローワークは本来、国民すべてが無料で使える雇用のインフラとして重要な役割を担ってきました。しかし、2024年の採用割合11.6%という数字は、制度の根幹を揺るがすほどの衝撃です。

国が運営する機関として、**コストもかからず「誰でも使える」**という大きな利点があるにもかかわらず、その求人の9割が採用に至らないという事実には、正直なところ「それでも使い続けるべきなのか?」という疑問すら抱かせます。

民間サービスでは写真や動画、AIマッチング、リスキリング支援など多彩な手法で人材を動かしており、求職者もスマホひとつで仕事を探せる時代です。一方、ハローワークでは初回登録に30~40分を要し、情報の更新や魅力訴求にも限界があるという“アナログ構造”が温存されています。

現在の日本は人口減少・労働力不足という構造的課題のまっただ中です。このような中で、せっかくの予算と人的リソースがミスマッチのまま空回りする現場に使われ続けているとすれば、それは無駄なコストの積み重ねであり、国家全体の生産性を損なう要因にもなりかねません。

今回、厚労省はAIを活用した新たな紹介システムの実証事業に取り組むとしていますが、これは単なる改善策にとどまらず、ハローワークの存在意義そのものを見直す第一歩にすべきではないでしょうか。

“誰でも使える”を、“誰もが使いたくなる”に。

ハローワークが今後も公共のインフラとして機能し続けるためには、制度設計の刷新とともに、求職者にとって「使いやすく・出会える場所」への本質的な転換が求められています。

今後も、日本の労働市場を支える仕組みの再構築に注目していきたいと思います。

日本経済新聞 /同社ニュースより転載 5月20日発表 会員限定記事

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA30CQ70Q5A430C2000000/